境内略図や本堂、兵庫県指定文化財に

指定されている涅槃画掛軸などの

堂塔・文化財をご案内

山門

右側は那羅延、左側は密迹両金剛力士像を安置する丹波篠山市内有数の楼門で、明和7(1771)年の作と伝えられております。

「令和の大改修」を経て令和4年11月26日に落慶法要を迎えました。

山門

仁王像(吽形像)

仁王像(阿形像)

鐘楼

戦前にあった梵鐘は享保年間改鋳の鐘であったが第二次世界大戦の折、供出された。

現在の鐘は昭和28(1953)年鋳造のものである。

鐘の周りには「具一切功徳 慈眼視衆生 福聚海無量 是故応頂礼」と観音経の四句が刻まれている。

鐘楼

梵鐘

文殊堂

知恵の文殊菩薩と丹波篠山市指定有形文化財の木造弁財天、元三慈恵大師が祀られている学芸成就の祈願所である。

文殊堂

文殊菩薩

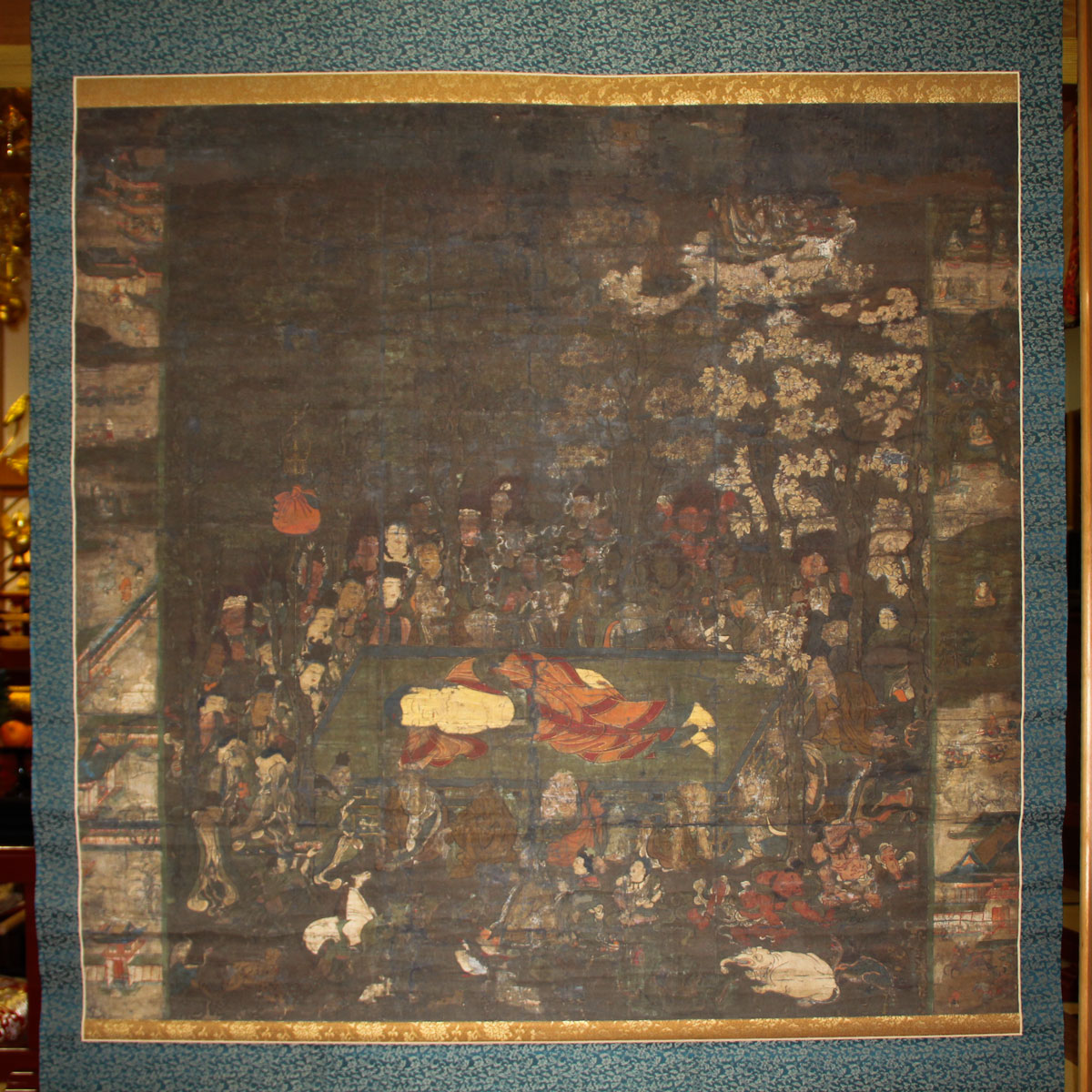

釈迦八相涅槃軸

兵庫県の指定文化財とされており、絹本着色、大きさ122.8×125.6の鎌倉時代(13世紀)のものとされている。

釈迦の入滅を描く涅槃図を中心に、左右の外縁に釈迦の事蹟(仏伝)をめぐらせたもの。八相とは、誕生、出家成道、初転法輪、涅槃の釈迦の四大事を中心に、付加された前後の事蹟全体を広く指していう。

本図の場合、向かって左縁に下から上へ、下天托胎、誕生、四門出遊、右縁も同様に、出家、降魔、初転法輪が簡略な図相で描かれている。画面はほぼ正方形で、涅槃の釈迦は半眼で右手枕してやや膝を曲げて宝台に横たわる。

摩耶夫人一行はゆったりと降下し、悲嘆する会衆らの隈取りや体躯の表現など、総じて古様を残す作例といわれている。

釈迦八相涅槃軸

阿弥陀堂

歴代住職の念願であった阿弥陀堂が平成13(2001)年篤信檀信徒および全檀信徒の協力を得て、建立された。

五間四面の木造寄せ棟造りで、阪神・淡路大震災規模の地震にも耐えうる構造となっている。

通常、檀信徒及び参拝者の回向道場として広く解放され、また、新・丹波七福神の弁財天が奉安されている。

お堂正面には第二百五十五世天台座主渡邊恵進猊下に揮毫いただた「光明殿」と書かれた扁額が掛けられている。

阿弥陀堂

阿弥陀如来

やすらぎ観音像

平成3(1991)年高蔵寺開創1354年・比叡山開創1200年を記念し、住職の発願により、篤信檀徒の寄進によって建立された(地上5メートル・身丈2メートル30)聖観音菩薩の石像である。

このやすらぎ観音を拝し、人々の安らかな幸と世界平和を願うものである。

また、やすらぎ観音前の庭園には憩いの庵・孝友庵や枝垂桜などがあり、訪れる人々のやすらぎの聖地とされている。

やすらぎ観音像

孝友庵

新・丹波七福神・弁財天

平成7(1995)年、春に丹波地方の天台宗の寺院七ヵ寺(妙高山神池寺、安泰山大国寺、慈眼山済納寺、五大山白毫寺、照月山桂谷寺、竹林山常勝寺、宝橋山高蔵寺)によって設立されたのが新・丹波七福神である。

七福神とは、恵比寿・大黒天・毘沙門天・布袋尊・福禄寿・寿老人・弁財天の七つの仏様のことをいい、高蔵寺は七福神の中の紅一点、女性の仏様である弁財天をお祀りしている。

財宝をもたらす仏様、また愛橋・芸能の仏様として知られている。

新・丹波七福神・弁財天